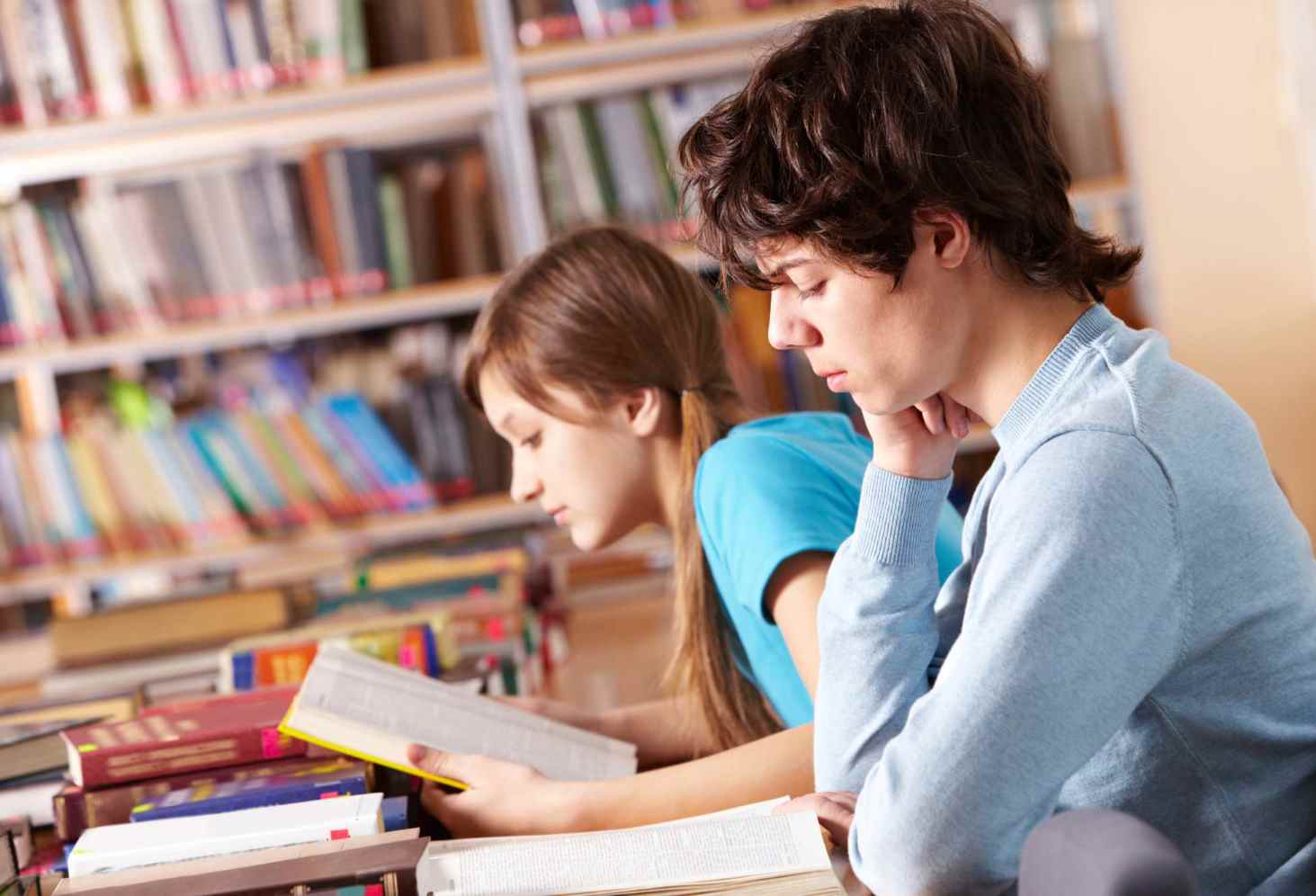

20 процентов подростков не читают ничего, кроме учебников – нет ни интереса, ни времени. 16 процентов открывают книги несколько раз в месяц. Обычно это связано с теми же школьными заданиями. И только 30 процентов читают для души, свидетельствует исследование ученых Московского городского педуниверситета.

Сколько книг из школьной программы прочитали ваши дети этим летом? Одну? Две? Или ребенка за чтением вы не видели ни разу?

«Не надо волноваться, ничего страшного не происходит. Пусть будет одна книга за все лето, но такая, которая оставила сильное впечатление», – считает кандидат наук, заведующая лабораторией социокультурных образовательных практик Московского городского педуниверситета Екатерина Асонова.

Она категорически не согласна с тем, что дети ничего не читают. Дети читают, и гораздо больше, чем взрослые, – учебники, разные сайты, где дается школьная программа по литературе в кратком пересказе, художественную литературу.

Хотя Екатерина Асонова и признает: большинство школьников успевает читать только то, что есть в программе.

«Я 13 лет работала в школе и ничего фатального в том, как читают дети, не вижу. «Войну и мир» среди моих одноклассников прочитали не больше 5 человек. И сейчас этот роман может осилить примерно столько же, – говорит Екатерина Асонова в интервью «РГ». – Учителя дают на лето списки книг, но сколько учеников их прочитали? Да и вообще, можно ли прочитать все, что задает школа? Освоить серьезно все, предписанное программой по литературе, ребенку не под силу, у него же не одна литература в расписании. Интересно, что в других странах зачастую предмета «литература» нет вообще, она изучается на уроках языка. В Германии школьники старших классов могут читать одну книгу весь год и подробно разбирать ее, готовясь к выпускному экзамену. У нас в списках сотни произведений. А пресловутая любовь к чтению художественной литературы, пожалуй, в Германии не ниже. А судя по состоянию книжных магазинов – даже выше».

Пять советов

- Хотите привить любовь к книге – не подсовывайте «Грозу», «Обломова» или «Евгения Онегина». Нашу молодежь закормили девятнадцатым веком, где все крутится вокруг вопросов «Кто виноват?» и «Что делать?», а ребятам Джейн Эйр гораздо интереснее и ближе, чем Вера Павловна. Ориентируйтесь на интересы ребенка. Дети хотят читать о том, как устроен современный мир. Кому-то нужны повести Нины Дашевской «Я не тормоз» или «День числа Пи», Евгении Пастернак и Андрея Жвалевского «Сиамцы», «Минус один» и др., кому-то книги нонфикшен по психологии или общественным наукам, а кто-то нуждается в чтении фантастики или фэнтези. Этим пренебрегать нельзя.

- Большой популярностью и у подростков, и у взрослых пользуются переводы скандинавских и американских писателей. Во-первых, переводы мастеров слова Ольги Дробот, Ольги Мяэотс, Марии Людковской, Ольги Варшавер, Ольги Бухиной и Галины Гимон, многих других читать очень легко. Во-вторых, тематика у переводимых ими авторов обычно современная – отношения современных детей и родителей, поиски своего места в обществе, подростковые проблемы – самоидентификация, дружба, первая любовь… Немаловажным оказывается и высокое качество беллетристики: для норвежских авторов – особый психологизм (Мария Парр, Руне Белсвик), для шведов – упор на раскрытие социальных проблем (Ульф Старк, Мони Нильсон, Аника Тор), для американских – виртуозная работа с формой, способом организации текста (Мэг Розофф, Гарри Шмидт и др.).

- Дайте ребенку возможность выбрать книги, которые он будет читать. Один из вариантов – приведите его в магазин и предложите взять ту книгу, которую он хочет. А вдруг он выберет комиксы, фэнтези или книгу, где почти нет текста, зато много иллюстраций? Ничего страшного. Не надо бояться комиксов. А если в книге вообще одни иллюстрации, рассмотрите и обсудите их вместе с ребенком. Диалог – прекрасный способ развивать устную речь и пополнять словарный запас. И ни в коем случае не осуждайте выбор ребенка или то, что он не прочитал выбранное. Обсуждайте, поддерживайте, помогайте найти нужное. Уверена, что и вы читаете не все купленное. Кстати, покупать не обязательно – можно пользоваться библиотекой!

- Дети обычно с удовольствием читают то, что им позволяет отвлечься, забыться, замкнуться на себе. Чтение – это не только способ получения данных, но и способ психологической разгрузки или медленных размышлений о чем-то. Не забывайте об этом.

- Читать вслух ребенку можно и нужно в любом возрасте. Но только до тех пор, пока он вас не остановит. Да-да! И в 10, и в 13, в 18 ваш ребенок будет с удовольствием слушать ваше чтение, если вам удалось сохранить доверительные отношения, удается интересно читать. Это не только нормально, но и прекрасно. Чтение художественной литературы для удовольствия – величайшее достижение современности. Позвольте себе эту роскошь!